このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

楕円

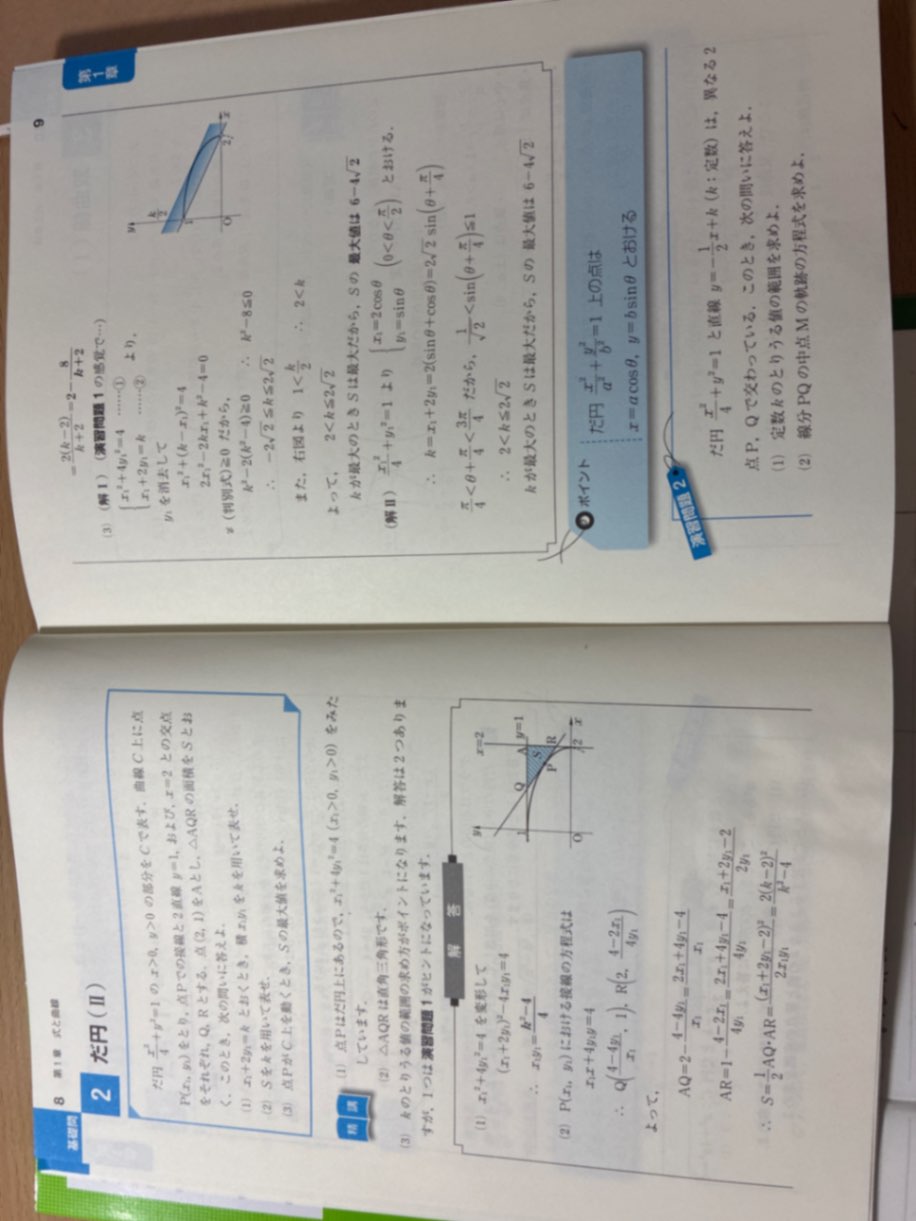

(2)まだは理解できましたが(3)の判別式でKの範囲を求めたあとの図からKの範囲を絞る部分の図で、青い範囲が何を表してるのか分からないです。

回答

金 潤花 さん、こんにちは。2回目ですね!

そうですね、青く斜線を引かれると、なにか領域のような感じで分かりにくいですよね。

その青い部分は直線 $x+2y=k$ が楕円の第1象限の部分と共有点を持つための存在範囲です。

傾き $-\dfrac{1}{2}$ の直線の存在範囲ですよ。

斜線ではなく、一番上と一番下の直線だけでいいようなものです。

(3)で連立させた2つの方程式のうち①は楕円全体です。だから判別式で得られたkの範囲は楕円全体を対象にした「共有点を持つための条件」ですので、そこまででは問題の条件(x>0.y>0)は考慮していません。

よって図からkの範囲が狭められたのですね。

初めから図を書いておけば、接する場合のkと(0,1)を通るときのkを求めて、その間を答えたって大丈夫です。

これで大丈夫ですか?前の時のようにコメント欄になにか返事を書いてください。よろしく。

回答ありがとうございました。 理解できました! PとCの第一象限の共有点を取るときのkの範囲を求めるのに、x+2y=k(Pの座標がこの式を満たすから)を使えばよかったんですね!

はい、そうです!お役に立ったようでよかったです。またどうぞ。