このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

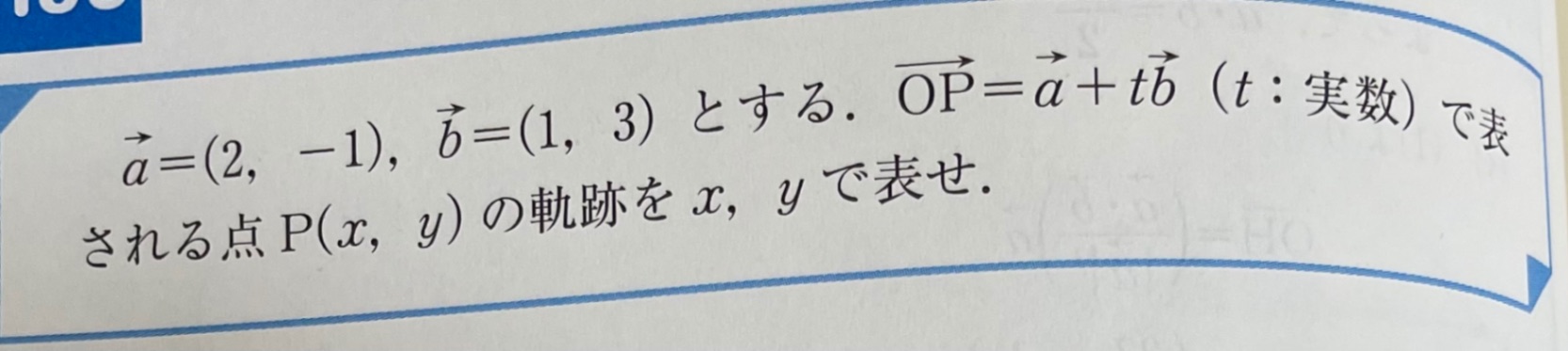

ベクトル方程式について

別解についての質問です。

問題文を座標空間で考えて

軌跡の直線の傾きを3-(-1)/1-2=4と出したのですが答えと合致しませんでした。どこで間違ってるのでしょうか。

また、bベクトルが方向ベクトルと解説されていたのですが、aベクトルとは何が異なるのでしょうか。

回答

増池 優太 さん、こんばんは。

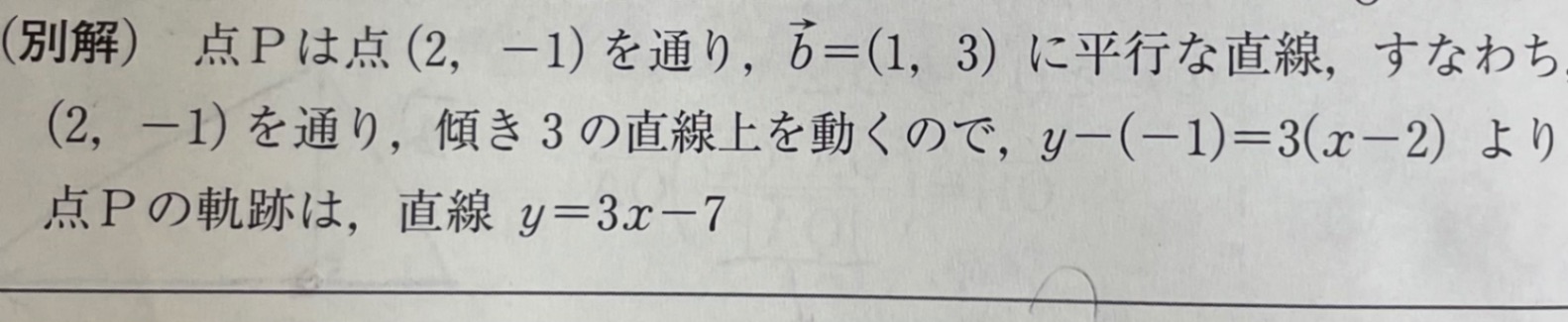

直線は2点A,Bを通るのではありません。その傾きの計算は意味がありません。

OP=a+tbの意味をよく読み取りましょう。

原点Oから点Aまでがベクトルaで、OからBまでがベクトルbです。

ベクトルOPはaにbのt倍のベクトルを足しています。

ベクトルの足し算の図の作り方を思い出せば、原点Oから点Aまでがベクトルaで、その先端を始点としてtb(平行移動して、始点はOではなくAになります)を書いたその終点がPですよ。これは分かりますか①?

tが変化すると、足し算するtbの長さが変わります。するとPは移動しますが、どのように移動するかというと、bの方向ですよね。tが負になれば、bと反対方向に移動しますが、方向としてはbの方向です。だからPが描く直線は点Aをとおりベクトルbと平行な直線ということになります。わかりますか②?

点Pが動いて作る直線ですから、直線の傾きはbと同じ。そういう意味でbは直線の方向ベクトルだと言いますよ。この式ではaとは性質が異なります。aが表す点Aは定点です。

これで大丈夫ですか?いつものようにコメント欄になにか返事を書いてください。よろしく。

p=a+tbと書いたときは、点Aを通りOBと平行な直線になることが理解できるといいのですが。

ありがとうございます。 図と睨めっこしながら考えてみれば当たり前のことでした。理解できました。 方向ベクトルという名称は問題文等で設定されたり明示されたりしているものではなく、そのベクトルの持つ"意味"によって結果的に方向ベクトルになってるという認識で良いですか?哲学的ですみません。 イマイチ腑に落ちなくて、、、

はい、そうです!結果的にです。直線に平行なベクトルのことを方向ベクトルと呼びますよ。

ありがとうございます! ずっとモヤモヤしてたとこが解決できました。

それならよかったです。またどうぞ!