このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

ベクトル

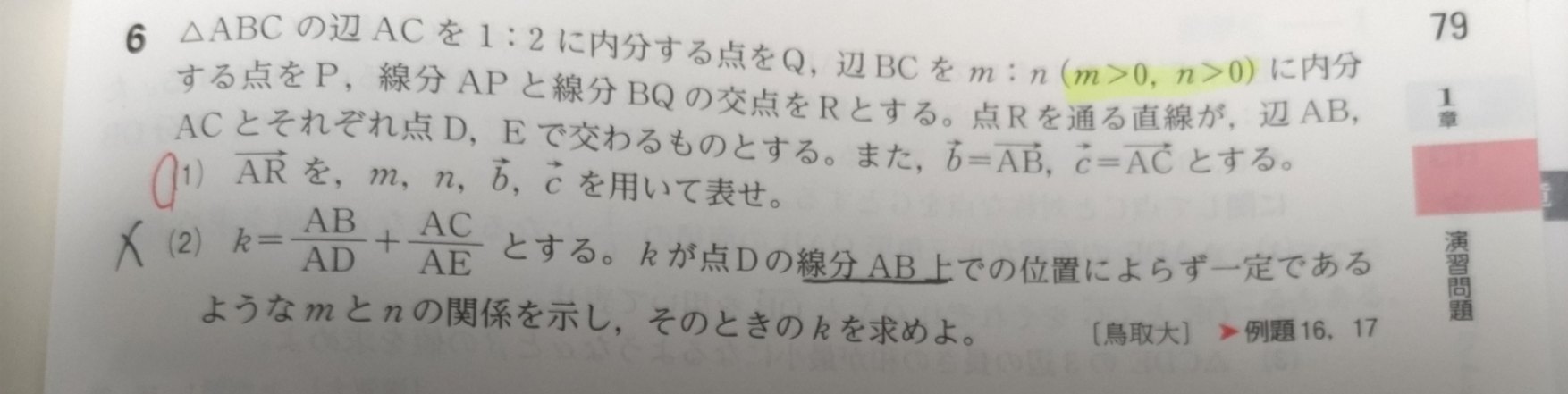

(2)の問題で、〜の位置によらず一定と書いてあることから○=0とすれば良いということは考えることができたのですが、「k=〜とする」のところからどの様に考えれば〜の位置によらず一定というのを導けるのか見当がつきませんでした。定石などがあるのでしょうか?大きさだけ与えられている場合とりあえずベクトルに直すのが正解なのでしょうか。長文すみません。よろしくお願いします。

回答

か い さん、こんばんは。

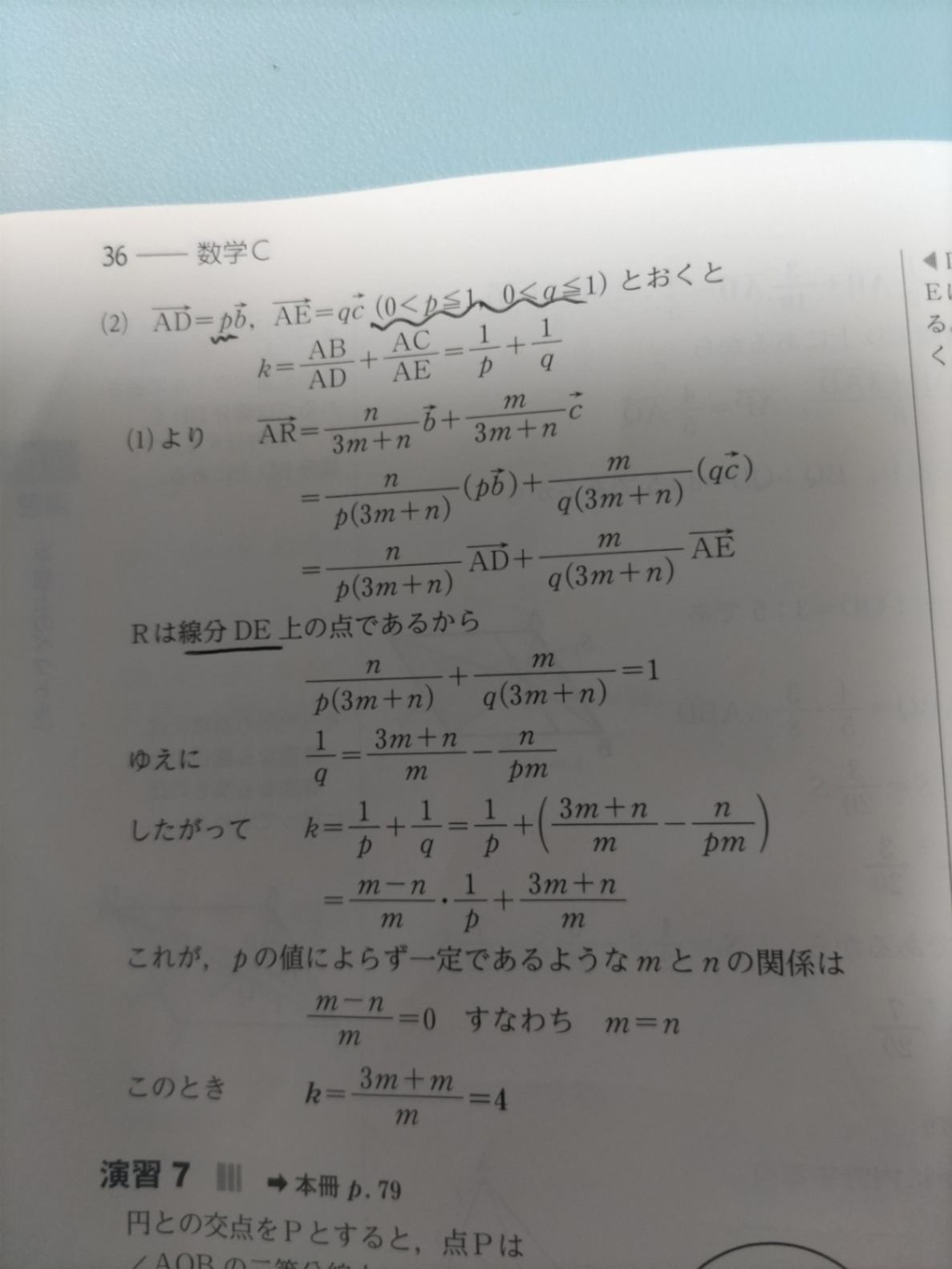

解答の冒頭で点Dを定めるパラメータをpとしています。

pの値が変化すれば点Dの位置も変化します。

ですから、「Dの位置によらず」ですから「pの値によらず」と同じことですね。

ですからkを定める式の中に現れるpの影響がなくなるようにしようというわけです。

つまりpの(この問題では1/pの)係数が0になればよい、と考えました。

ま、ベクトルで出題されていますので、ベクトルを用いて解こうとするのは一般的ですが。

(1)に続いての(2)ですしね。

これで大丈夫ですか?

ちょっとあなたの疑問点がつかみにくく、回答がずれているようでしたらご指摘下さいね。

以前のようにコメント欄になにか返事を書いてください。

お返事ありがとうございます!最初にベクトルADとAEを基本ベクトルの実数倍で表していますが、k=AB/AD+AC/AEと大きさだけで表される式がある場合、基本ベクトルを用いてわかりやすい形にするのが正解でしょうか?それともそのままの形で解き進めても解けるのでしょうか?

基本になるベクトルABとACですべてを表していく方向が定石です。扱うベクトルの個数は少ないほうが楽ですから。これで大丈夫ですか?

ベクトルの考え方が苦手で全く解法覚えられないので頑張ります...回答ありがとうございます!

ベクトルは、うまく理解できると他の分野より楽なのですが。なるべく頭を柔らかくして類題をいくつかやってみれば、だいたいのパターンに出会えますよ。がんばって得意分野にしてくださいね。質問お待ちしてます!