このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

複利計算

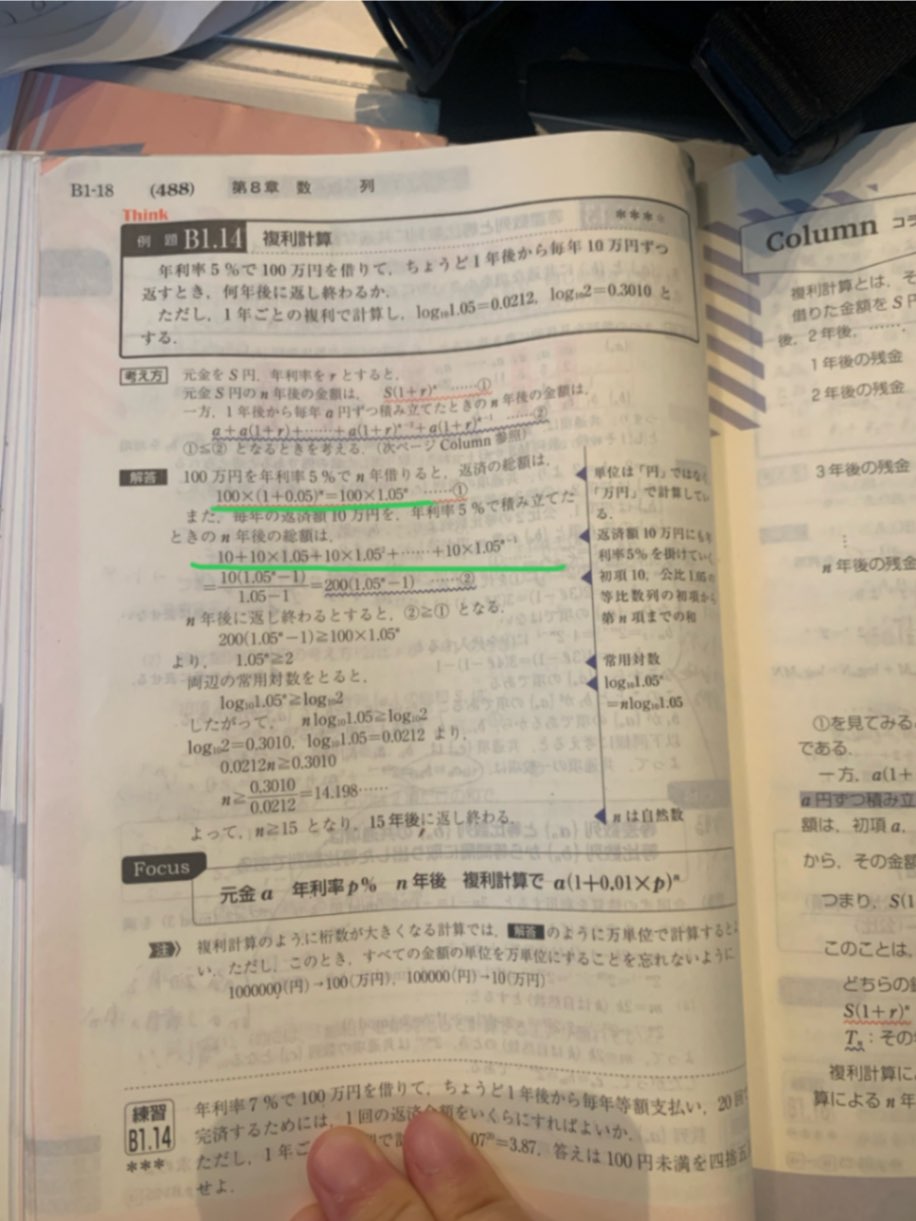

緑のところの式の立て方がわかりません💦

なんでこのような式が立てられるのですか?

回答

百花さん、こんばんは。

複利は分かりますか?

複利で借りたお金をちょっとずつ返すときに、返したお金にも複利で利息が付いていくらしいですね。

そのへんの仕組みはよくわからないのですが、そうやって返していった結果、返した金額に利息が付いたものの合計が、借りたお金に利息が付いたものと同じになったら返済完了ということらしいです。

仕組みとしては栃木銀行が100万円をn年間貸して、複利がついてn年後の返すべき金額が決まり、借りた人は栃木銀行の口座に毎年10万円預け、それにも複利で利息が付いて…ということみたいですね。

(なぜこんなことを書いたかというと、2年後に10万円をかえしたら、借金は90万円になっているような気がしたからです。でもこの解答や考え方では、10万円を返しても、借りている金額は減らず、ずっと100万円に対して利息が付いていってしまうようですね。)←混乱させるかもしれないので、問題自体に違和感を持たなければ無視してください。右のページの複利の解説が読みたいです。複利とかって、あんまり数学的ではないのでしくみがよくわからない点もあるのです。

さて、解説します!

「考え方」の①②の方で分かれば、解くときはそれを使えばいいので、S円とか利率rで書きます。

①の説明

借りたS円は1年後には利息が付いて $S+S\times r=S(1+r)$ 円借りていることになります。

2年後には 利息を含めて借りている$S(1+r)$ 円に利率rで利息が付くので、借りているお金は

$S(1+r)+S(1+r)\times r=S(1+r)(1+r)=S(1+r)^2$ 円となります。

3年後には$S(1+r)^2$ 円に利率rで利息が付くので、借りているお金は

$S(1+r)^2+S(1+r)^2\times r=S(1+r)^2(1+r)=S(1+r)^3$ 円となります。

4年後には…$S(1+r)^4$ 円となります。

1年ごとに(1+r)倍になっていくのでn年後には最終的に全部で$S(1+r)^n$ 円となるのです。

S万円をn年間複利で借りると$S(1+r)^n$ 円借りたことになってしまうので、この金額を返さなければなりません。

これが①の式です。わかりますか?

②の説明

一方、返す側ですが、今がn年目として、今年返した(栃木銀行の口座に入れた)a万円に加えて、昨年返した(栃木銀行の口座に入れた)a万円に利息が付いた $a(1+r)$ 円、一昨年返したa万円が複利で2年分で $a(1+r)^2$ 万円、3年前に返したa万円に複利で利息が付いた $a(1+r)^3$ 万円、……、n-1年前(借りた次の年)に返したa万円に複利で利息が付いた $a(1+r)^{n-1}$ 万円が口座にたまっているはずです。わかりますか?

これが②の式です。

ここまでの話を具体的に100万円、0.05、10万円を用いたのが解答の方の①②です。

ここまでで大丈夫ですか?あとは理解可能?

②についてです。 返した分にも利息がつくということですか?? 例えば去年利息5%で10万円銀行に入れたら今年には10万5000円になっているということですか?

あともう一つ疑問なのですが、常用対数を取ったのは問題文で具体的な数字が与えられているからですか?? 常用対数はどのような時に使えば良いのでしょうか?

7:25→はいそのようですね。10万円返したというより、10万円を同じ銀行の口座に積み立てたという感じでしょうか。だから返したときは10万円でも、何年も経つと利息がつぃて10万円以上の価値になっているのですね。 7:33→指数n乗でnを求める方程式は、よほど都合のいいように作った問題でなければ、普通は対数を利用しないと解けません。というか、そのような問題を解く時に対数の威力がわかるのです!そして常用対数を使わないと解けない問題の時に対数が与えられているのです。 これで大丈夫ですか?

ありがとうございます! 指数対数のあたりあまり覚えていないので復習します💦

どういたしまして。頑張ってください。