このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

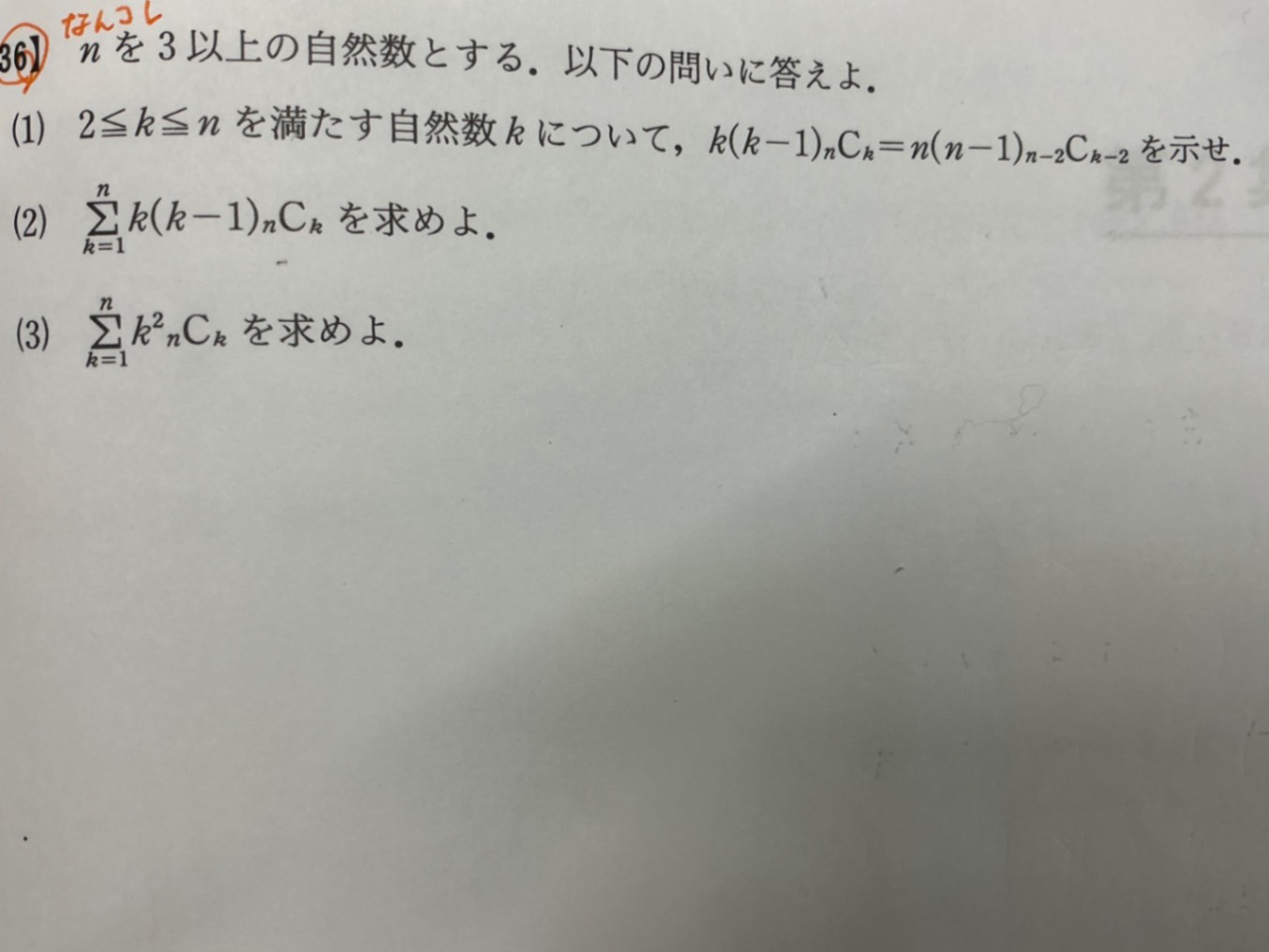

二項定理

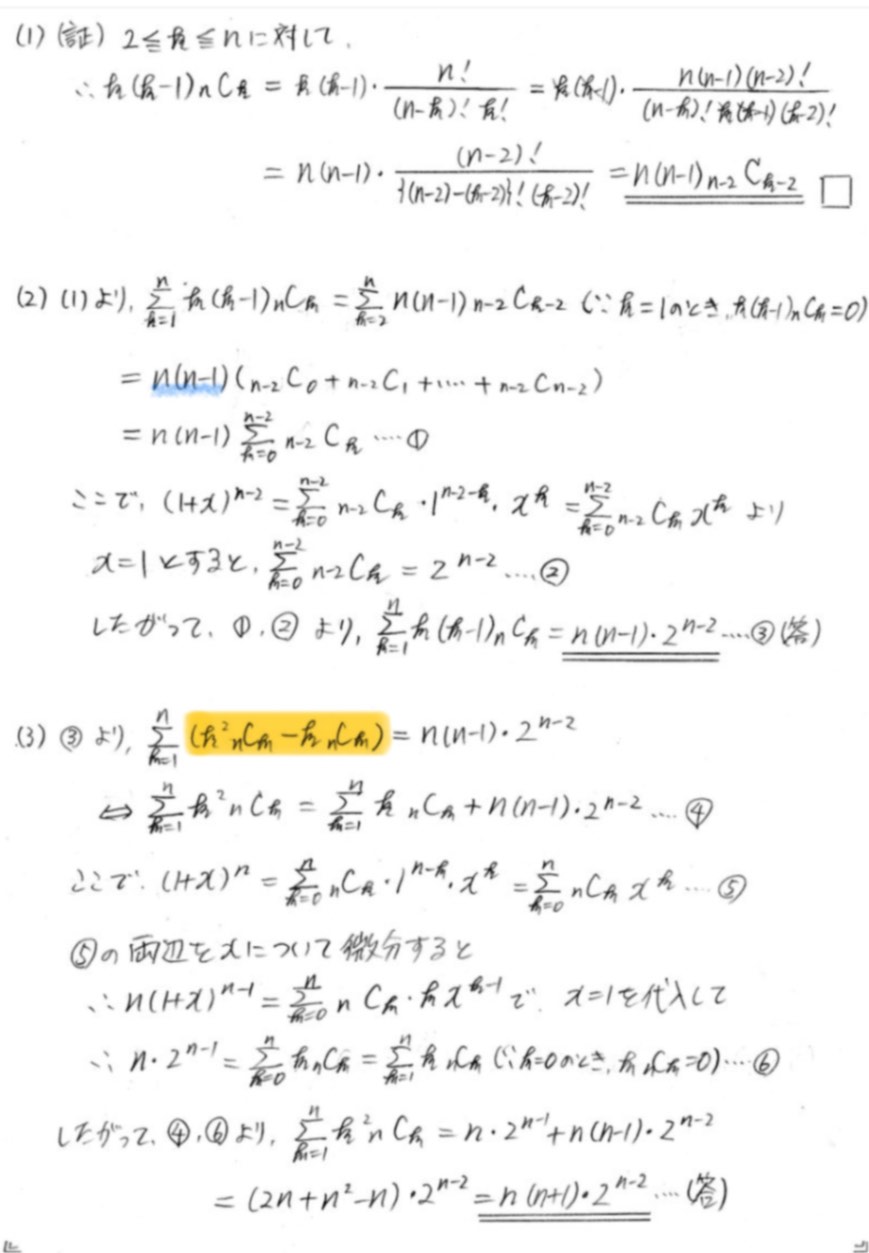

2枚目解説の青線と黄線の部分がわかりません。

青線の(2)で、Σから定数を出す時はn倍するのではないのですか?

黄線の(3)で、なぜいきなりk^2nCk-knCkが出てきたのかがわかりません。③で出てきたのはk(k-1)nCkだけではないですか?

回答

忠さん、こんにちは。

①シグマ計算の対象の中の定数が和の形で入っている時はn倍します。

$\sum_{k=1}^n (k+3)=\sum k +3n$

それは3+3+…と3をn回足すことになるから。

でもシグマ計算の中で積として入っている定数は、そのまま外に出ます。

$\sum_{k=1}^n 3k=3\sum_{k=1}^n k$

それは足し算するものすべてに3がかかっていますから、それをくくりだした、ということなんですよ。

② $k(k-1)=k^2-k$ ですから、その1行上のシグマの中をkについては展開して黄色の部分になっています!

これで大丈夫ですか?

=======================

追記

コメント拝見。

2項定理の微分はよく使う手なんです。$_nC_k$ がからんだ和を求める時はよくやります。

パターン暗記という言葉はあまりよくないですが、頭の引き出しには入れておきましょう。

よくわかりました!!ありがとうございます!!

すみません、追加で質問させていただきます (3)でいきなり微分をするのはどうしてでしょうか?これはパターン暗記ですか?

上の回答に追記しましたので読んでください。

ありがとうございます!!頭の引き出しに入れておきます!!

はい、そうしてください!