このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

無理関数 凹凸

回答

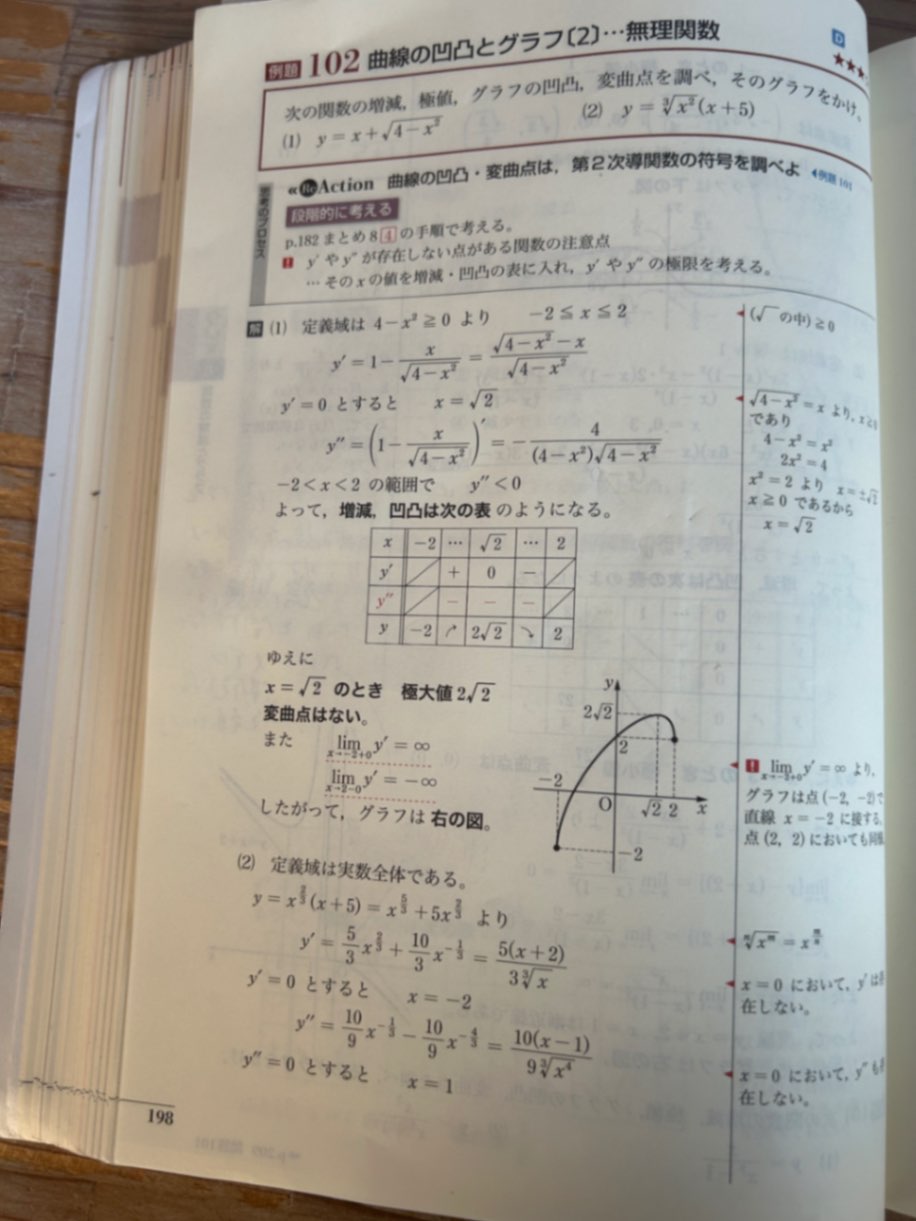

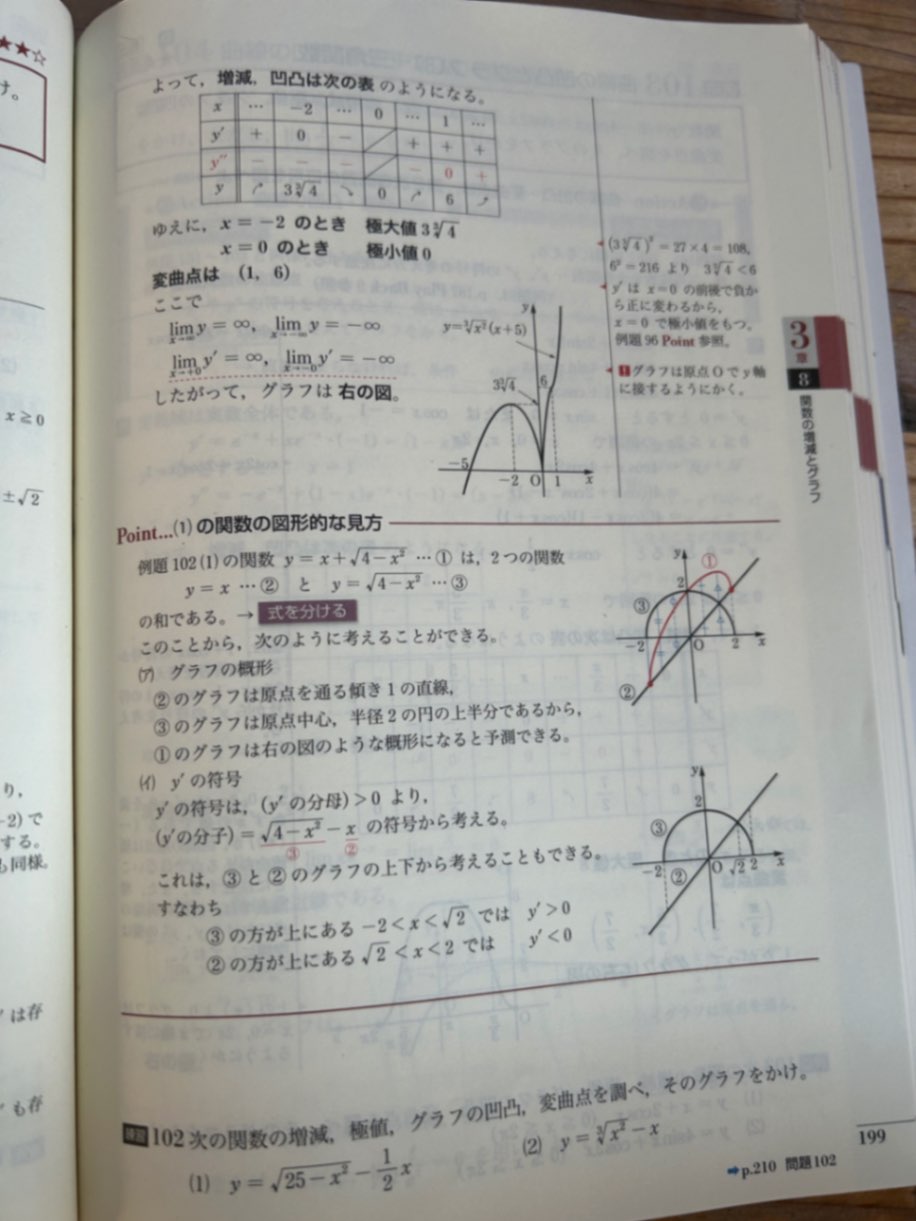

いつもはyを定義域がない時に±∞に飛ばしたり、xが取らない値があればそこに右からと左側から近づけて漸近線を調べていました。今回疑問なのがなぜyダッシュをxが取らない値に近づけるのかが疑問です。 他の分数関数や三角関数や対数関数はそのようなことをしませんでした。この関数達との違うところが知りたいです。 説明が上手じゃなくてすみませんよろしくお願いします🙇

あ、こちらこそ質問の内容がうまくつかめずスミマセン。 あなたがこれまでやってきたのは漸近線を求めることでした。ですからxの値をある特定の値に近づけたり(そのxではyの値は存在しない)、無限大に飛ばしたりしてyの値の様子を調べたのです。しかし、ここでは漸近線ではなく、グラフの接線の様子ひいてはグラフの「角度」について調べていますよ。yの値は存在するのにy’の値が存在しないときってグラフはどうなっているんだろうか、ということを調べています。y’の値が無限大に近づくならば接線はだんだん垂直に近づいて今調べているxの値の時には接線が垂直、すなわちグラフが垂直になっていることが分かります。大丈夫ですか?これまでならばその時のyの値自体も存在しないので縦の漸近線が生まれますが、ここではy’は存在しませんがyは存在するのです。グラフはその点を通るのです。 y’が普通に存在している時は接線の傾きも滑らかに変わっていき、全体として滑らかな曲線になるでしょう。でもy’が存在しない(±∞になってしまう)時はグラフは滑らかではなくなります。ま、端点の場合は片側がないのでそういう言い方は当てはまらないかもしれませんが。 「この関数達と違うところ」それは導関数が不連続であることです。y’の値が存在しないような点があることです。 これでどうでしょうか?

なるほど!わかった気がします! いつもはyの値もyダッシュの値も存在しないから近づくだけの漸近線として現れるけど、今回はyは存在しているからその点を通った垂直な接線として現れてるということですか?!僕の認識はあってますでしょうか?何度もすみません🙇

はい、そのとおりです!数Ⅲで「グラフを描け」という問題では、そのあたりも慎重に。わざわざ問題にするくらいですから、いろいろ落とし穴を見つけながら解かないといけないでしょうね。

丁寧に教えていただいたのに返信が遅くなりすみません🙇ありがとうございました!わかりやすかったです!またお願いします!

あ、2日くらいは大丈夫ですよ。なかには半年後に返事が来ることもありましたから(笑)。

よかったです笑笑