このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

積分わからなすぎ

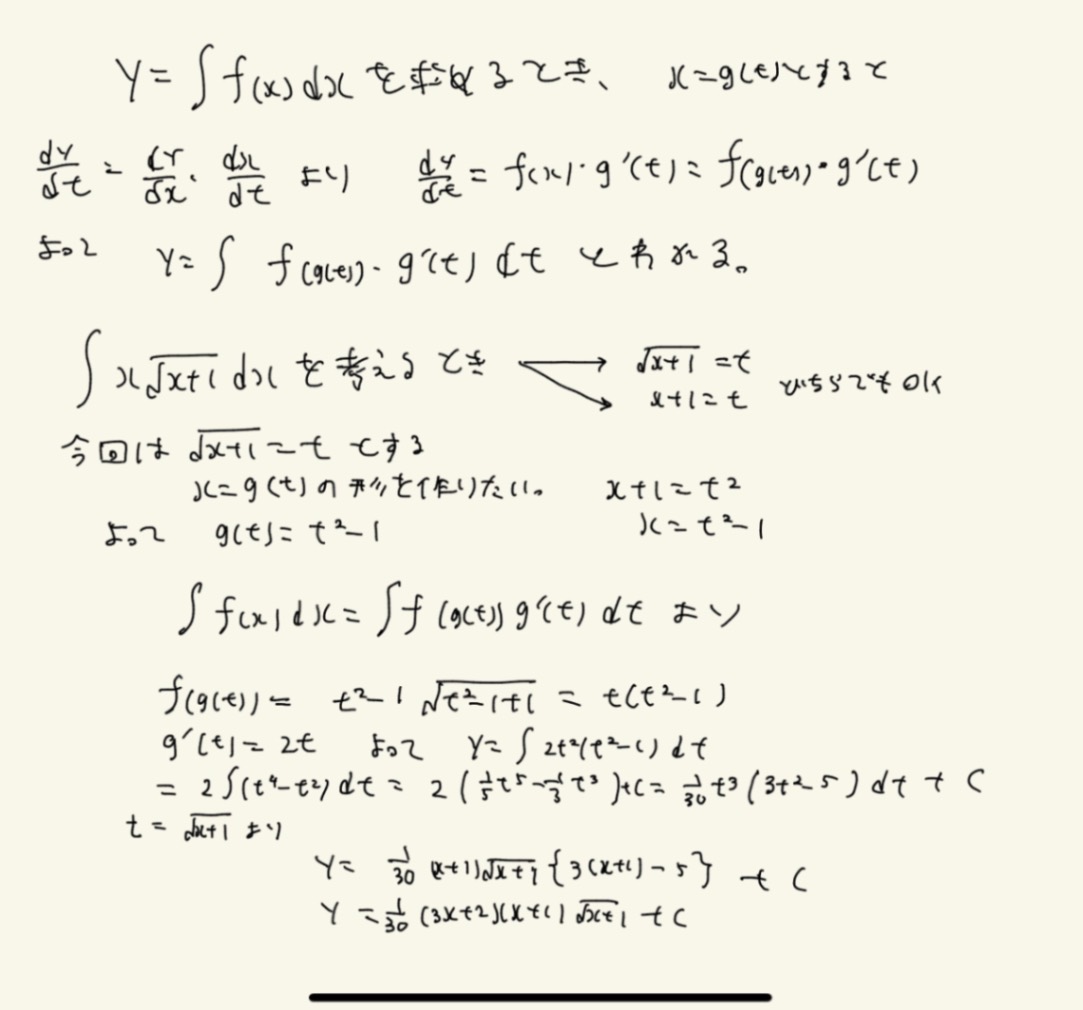

とりあえず内容を整理しました。しかしこの問題の答えではf(g(t))を求めずにdx=2d tというのを求めてそれを代入していました。これは定期から外れていませんか?定義を使わずに適当に計算して、なんとなく求まっている感じがしてとても違和感があります。全然わからないのでよろしくお願いします。

あとt=g(x)と置いたり、x=g(t)と置いたりしてわけわからないです。

ちなみに積分は先取りでやっています。

回答

h k さん、こんばんは。

問題の質問ではなく、微積分の一般的な説明は、悪いけどここでは書ききれません。

あなたはどんな教材で数Ⅲの積分を勉強していますか?

まずはしっかりした参考書にあたってみる。それ以前に最も信頼ができるはずの教科書を読みなおしてみることが大事です。

高校2年生ですよね。これは授業で数Ⅲをやっているのですか、それとも先取りで自習ですか?いずれにせよ、このような重要なことがらは、練習問題をやる以前に、置換積分について、なぜそれが有用なのか、どうやって見抜けばいいのか、などを、まずは教科書で、さらに必要なら参考書やネットなど利用してみるのがいいです。

どのような置換をすればうまくいくのかは問題ごとに違います。1枚目の最後の疑問は「そのように置き換えるとうまくいくから」としか言えません。どうやって見抜くかは、やってみるしかない場合もあります。見ていて読むだけでは上達しません。その√のついた積分も、置換の仕方はそれに限ったものではありません。初めのやつは1-2x=tという置換でやってみたのですか?それでも問題なくできますよ。模範解答にあるものしかできないわけではないです。あなたがやってみようかと思う置換をまずやってみて、だめなら別な置換を考えてみる、というふうにしますよ。模範解答にそのような置換が書いてあったって、別の方法で出来ないわけでもないし、それがベストだというわけでもないですから。2番目の積分も$\sqrt{x^2+4}=t$ の方がいいです。楽ですよ。やってみてできさえすればどのような置換だってOKなんですから、問題を解くときには自分で気づいた置換からやってみればいいのです!模範解答を見て「なぜこれがいいのか?なぜこれを見つけることができるのか?」などと考えない方がいいです。とにかくいろいろ試してみることです。そうやっているうちに勘が付いてきますよ。

=================================

追記 2025/09/17

$\int x\sqrt{x+1}$

①$\sqrt{x+1}=t$ と置くと、

$x+1=t^2$ より $x=t^2-1$

$dx=2tdt$

よって

与式=$\int (t^2-1)t\cdot 2tdt$

$=2\int (t^4-t^2)dt$

$=2\left(\dfrac{1}{5}t^5-\dfrac{1}{3} t^3\right)+C$

$=\dfrac{2}{15}t^3(3t^2-5)+C$

$=\dfrac{2}{15}(x+1)\sqrt{x+1}(3(x+1)-5)+C$

$=\dfrac{2}{15}(x+1)\sqrt{x+1}(3x-2)+C$

②また、$x+1=t$ と置いてみると、

$x=t-1,dx=dt$

与式=$\int (t-1)\sqrt{t} dt$

$=\int\left(t^{\frac{3}{2}}-t^{\frac{1}{2}}\right) dt$

$=\dfrac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}-\dfrac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}+C$

$=\dfrac{2}{15}t^{\frac{3}{2}} (3t-5)+C$

$=\dfrac{2}{15}(x+1)\sqrt{x+1}(3(x+1)-5)+C$

$=\dfrac{2}{15}(x+1)\sqrt{x+1}(3x-2)+C$

どちらでも大差ないですね。置換はどちらでも大丈夫でした。

あなたの計算、通分とかくくりだしがおかしいです。

先取りの自習ですか!

教科書は持っていますか?問題集ではなく、参考書は持っていますか?

数Ⅲは自学自習でマスターするのはなかなか大変ですが、がんばってください。

追記しました。

ありがとうございます😊

まず、関数F(x)の導関数をf(x)とします。

すなわち、F'(x)=f(x)です。

合成関数の微分公式を思い出すと、

F(g(x))の微分はF'(g(x))・g'(x)になります。

さらに、導関数との関係からf(g(x))・g'(x)になりますよね。

よって、積分は

∫f(g(x))・g'(x) dx=F(g(x)) + C (Cは積分定数)

となります。

しかし、難しい合成関数の積分はこんなにもスムーズに解くことは出来ません。そこで、「置換」を考えることで、難しい積分を簡単にしようとしたのです。

t=g(x)…①と「置換」します。

両辺微分する(d/dxをかける)とdt/dx=g'(x)

高校範囲では、微分記号は分数のように扱えると習うと思います。

よってdt=g'(x)dx …②

①、②を∫f(g(x))・g'(x) dxに代入して、

∫f(g(x))・g'(x) dx=∫f(t)dt

これで置換出来ました。

置換する関数の見分け方は慣れるまで難しいとは思います。色々、youtubeやサイトを探して見ると良いのではないでしょうか。

何を質問すればいいのかわからないほどわからないです