このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

ベクトル

回答

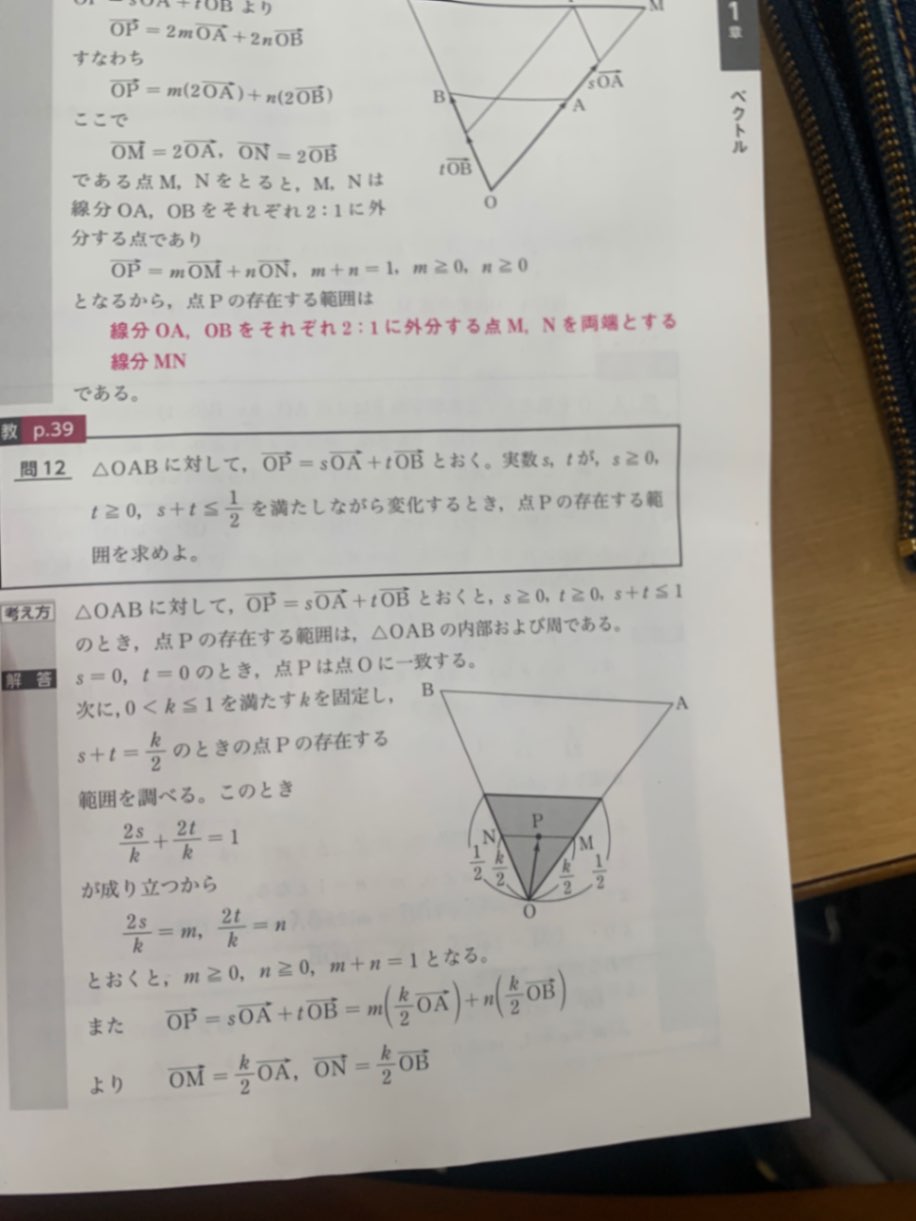

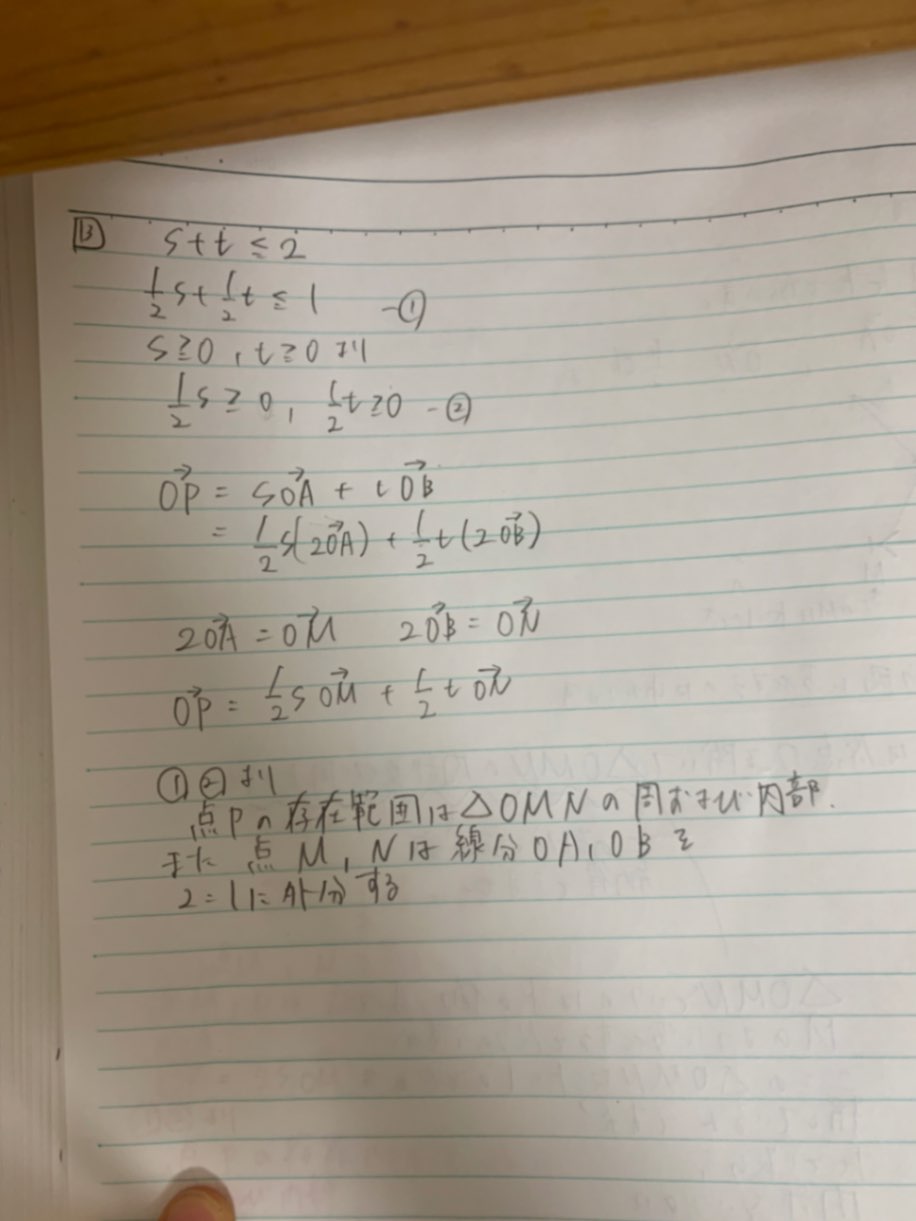

ありがとうございます! s +tを扱うための第一ステップとして文字でおくということですね!!! 後の操作も実はあまりわかってません、、 とりあえず例題と同じようにやってみてますが💦 なんでそのようなことをするのかが分かれてないです。 一応、イメージとしては最終的に Cベクトル🟰s aベクトル➕t bベクトルにするために変形するということでしょうか? あと一つ特にわからないのは2枚目の5行目からなのですがこれはどういうことですか?

Cベクトル🟰s aベクトル➕t bベクトルの形にすると、点AやBとの位置関係が分かるのです。sやtの値が具体的になれば、何対何に内分するとかも分かりますね。2枚目の写真の5行目:s+tがある値の時にある線分を描くことまでわかりました。でも実際にはs+tの値は0から1/2まで変化できるので、変化させてみると…という意味です。s+tが0に近いとOの近くの線分上にあるし、s+tの値を増やすと線分は原点から遠くの線分になるし、けっきょくkが変化した結果、線ではなく面になりますよ、と言っています。

s+tがある値の時にある線分を描くことまでわかりました →これはどこからわかるんですか?

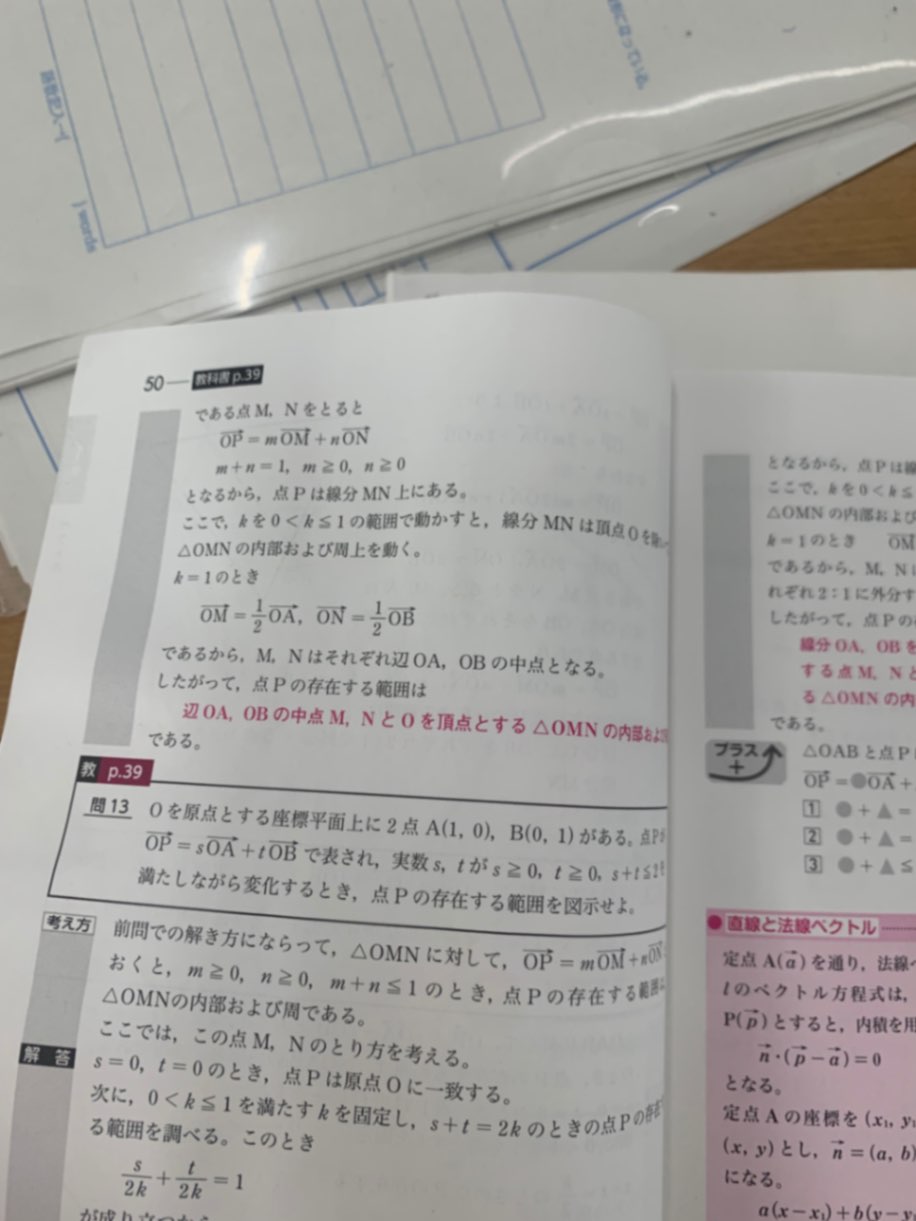

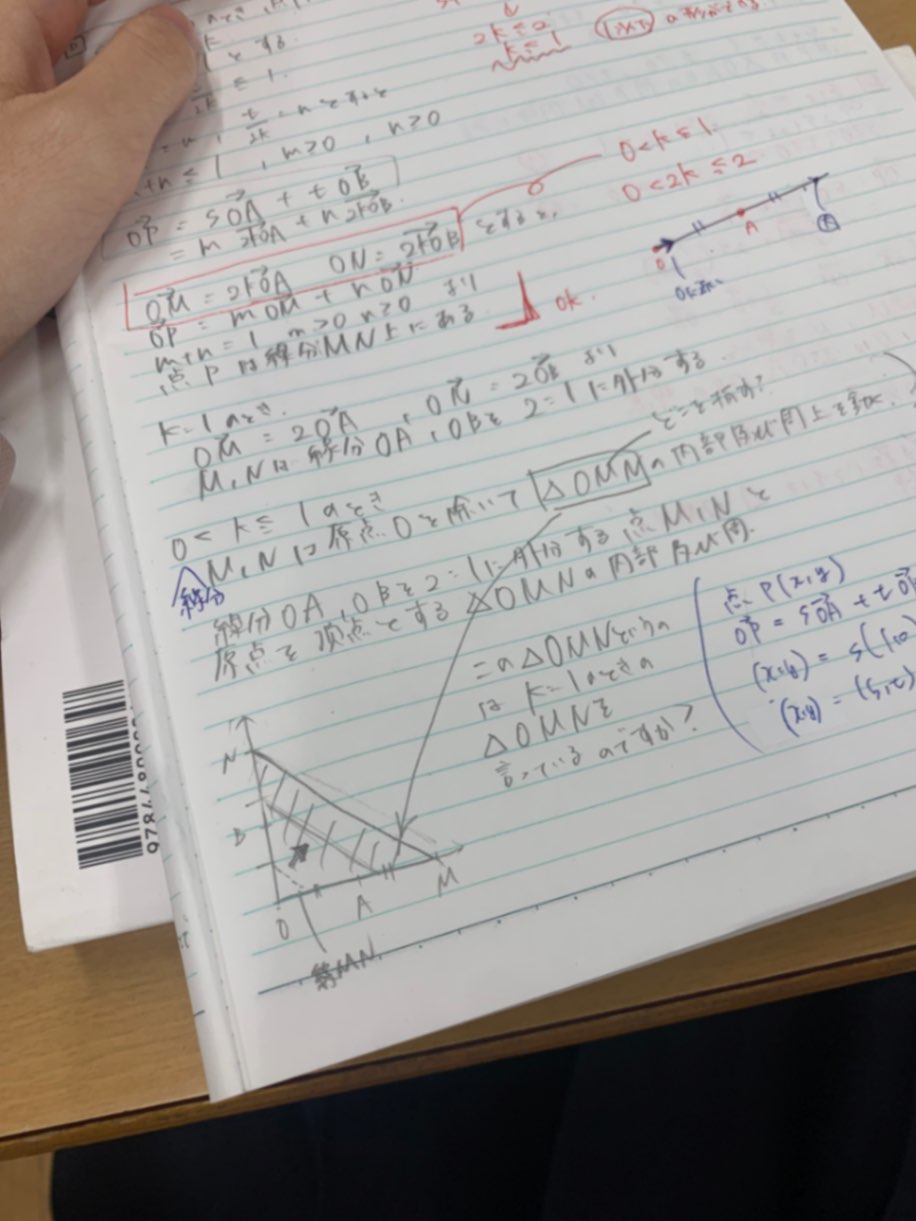

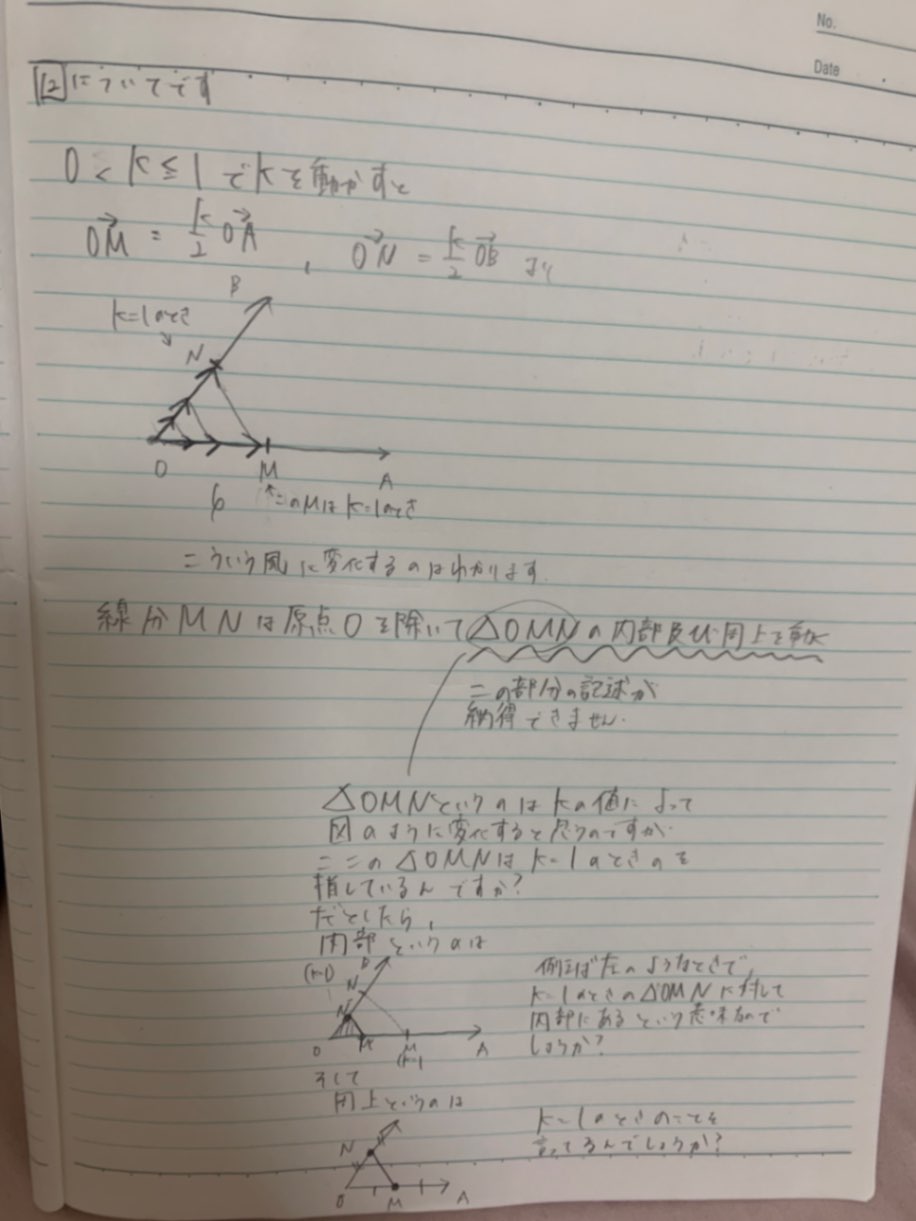

あと、何回も申し訳ないのですが、 kが0より大きく1以下のときM Nが原点を除いて△O M Nの内部および周上というのがわからないです なんでですか?

写真みたいな理解であってますか?

新しい写真、拝見しましたが、どこを見ればいいのかちょっとわからないのです。それは同じ問題の答案?問13のほう??本来は問12でしたよね? で、説明もなかなか大変なところでして、直接面と向かって説明できればあなたを説得、納得させる自信はあるのですが、どうも書いて説明だけで伝えられるか心配ですが。 まず、あなたがどこまでわかっているのかがはっきりつかめないのです。s+t=1のときは2点ABを結ぶ直線上の点になっていることは理解してる?そのうえで、s、tが正なら線分AB上であることも大丈夫なのですか?それが分かったうえでs+tが1ではない場合、たとえばs+t=3の場合には大丈夫?0<s+t<3の時は?と問題がだんだん難しくなるのです。 というわけで、あなたがどこまで理解できているのかを知りたいのです。 そもそも、この手の問題は、教科書の例題のような形で出ていて、=1がちょっと変わったやつが練習問題になっていたり、あなたがやっている問題集の解説にあったりするわけです。教科書をひっくり返して、該当箇所を探して読みなおしたうえで、この質問に答えていただけますか? めんどうくさい回答者で申し訳ないですが。

それが分かったうえでs+tが1ではない場合、たとえばs+t=3の場合には大丈夫?0<s+t<3の時は?と問題がだんだん難しくなるのです。 →ここからわからないです💦 どうなるんですか?

追記しました。読んでみてください。

5枚目の写真、拝見しました。 それで大丈夫です! 追記なんかしなくても分かっていたようですね。

ありがとうございます! kの値が一つに定まっていないから、動かすことができて、 その動きをまとめてみると面になってるってことですか!? ちょっとわかったきがします!

お〜!動画を想像してみてる?kあるいはs+t の値が変化するに連れて線が動いて面を作るとか、線がたくさん集まって面になるとか!!