このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

∠Aを最大角としても一般性を失わない

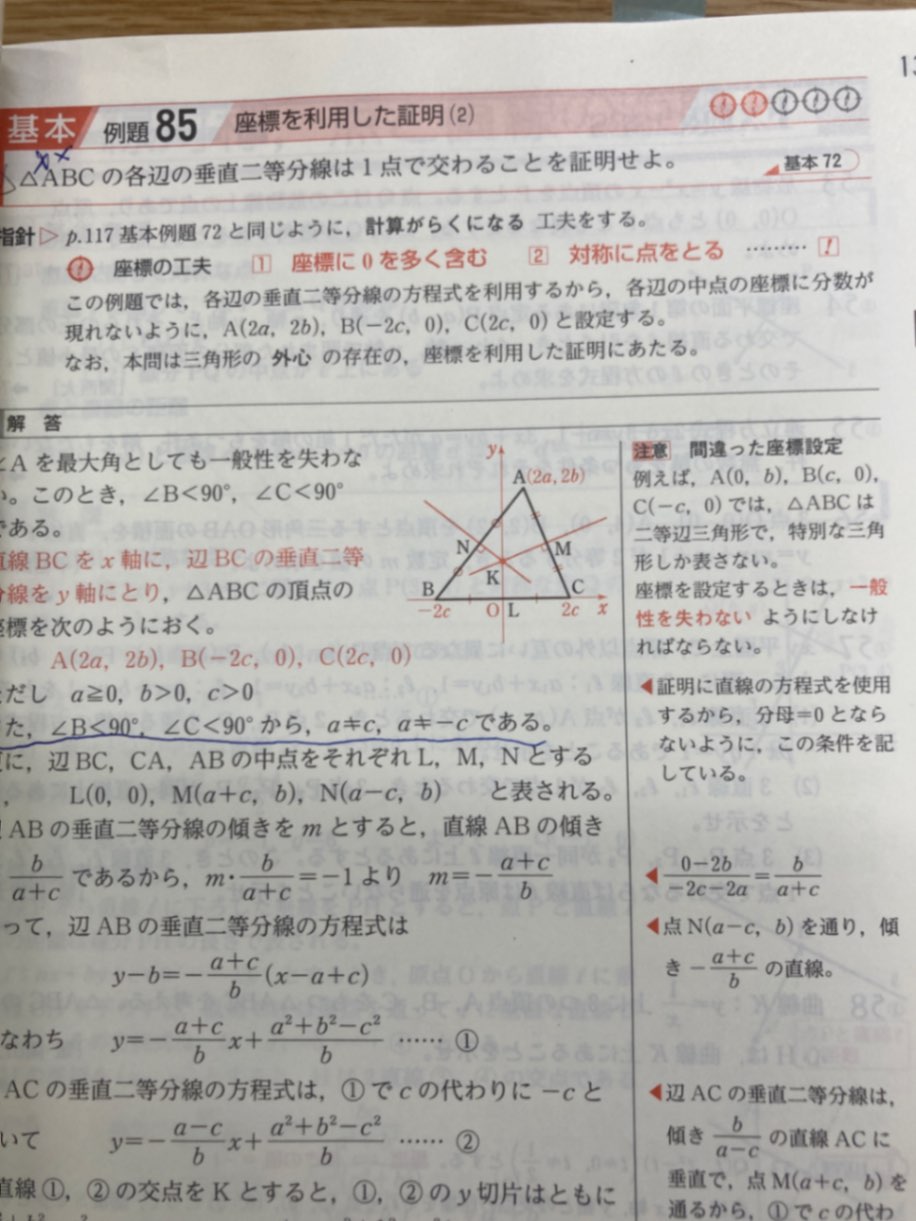

この∠Aを最大角としても一般性を失わない。〜と書かれている部分についてなのですが、よくわからず、調べてみた結果三角形には必ず最大角が存在し、そこを∠Bや∠Cに変えても成り立つから。と言うのを見ました。三角形の証明なら全部に言えることだと思うんですが、今まで言っているのを見た事がありません。なぜこの証明だけこんなことを言っているのかまだあんまり理解し切っていません。どういうときにこれをわざわざ書くのですか?また右の注意書きについてなのですが、二等辺三角形が特別な三角形しか表さないのはなぜですか?この証明に使われた三角形は特別ではないのはなぜですか?∠Aを最大角としても〜とか本番で書ける気がしません。

回答

わんこ わんわん さん、

a,b,cは正と制限していますので、だいたいはその図になりますが、∠Aが最大という条件を付けないと、∠C=90°という場合があり得てしまいます。

この証明の中でABやACの傾きを用いています。

もし、ACがx軸に垂直な時は、この証明が使えないです。わかりますか?

ですからそれを避けたいために「もし直角三角形の場合は∠Cが90°ではないように置く」と書けばいいです。

それはちょっとダサいということで、万が一直角三角形の場合でもCではない角が90°になるように置きたかったのです。Aのx座標を正としていますので、∠Bが90°になることはありません。そこで「∠Aが最大角だとしよう。こうしておけば∠Cが90°になることはない」というわけです。

もちろん、このような制限をつけずに∠B=90°のとき、∠C=90のとき、という場合を追加して別な証明を書けばいいのですが、それより、このように制限してしまった方が楽ですね。ただa≧0というのは不要だと思いますが。

座標を使った証明では、たとえば△ABCについてA(a,b),B(c,d),C(e,f) とまったく一般的に座標を置いたっていいのですが、これでは計算が煩雑になります。できるだけ計算が少なくて済むように△ABCを座標平面に置くことを工夫します。しかし、どんな三角形でも条件に合うように置けなければなりません。そうしないとどんな三角形についても証明したということにはならないからね。

右の注意の書いてあるように置く(A,B,Cの座標)、としたら、2等辺三角形ならその条件に合うように置けますが、そうではない三角形は条件に合うようには置けません。そのようには置けない三角形があるのでは、すべての三角形について証明したことにはならないですね。

一般性を失わないような置き方は、慣れないと難しいです。普通は、適当に三角形を座標平面上に置いて証明をしていく中で、「あれ?こんな場合だったらこのことが言えないぞ」と気が付いて、場合を分けて別に証明するか、なんとかそのような状況を回避できるような置き方を工夫するか、とにかく、途中で気が付いて、答案の初めの方に条件を追加するとか場合を分けるとかします。問題を見ただけで∠Aを最大にしておかないとまずいなとはなかなか気が付くものではありません。模範解答だけを読むと、「なぜ初めにそんな制限をつけているんだろう?」と疑問に思いますが、普通は途中で気が付いて書き足すことですね。

あ、どんな三角形でもこの解答の条件を満たすように置くことができますから、その図の三角形は特別ではありません。

なかなか難しい、というか、初めには気が付かないようなことですから、悩むのはよく分かりますよ。

これで大丈夫ですか? 大丈夫ではない…かも。

いえ、かなりわかりやすかったです。 なぜこんな条件がつくのかわかりました。 すぐに大丈夫と言うわけではないかもしれませんが、本番なんとなく問題を解いていく中でよく考えて条件をつけるかんじなんだな、、と。今後こう言うような問題を解くときは意識して解いていこうと思います。

少しはお役に立ったのならよかったです!